|

Vol.160/2011/5

|

「写真民俗誌/写真民族誌への手がかり(4) ─やはり現場に行く大切さ」

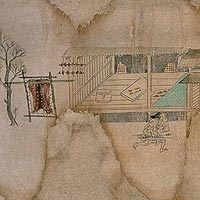

あれ、同じように皮を剥いで乾かしている様子である。この絵を見て、かつてビルマの山奥で撮影した場面が重なった。撮影場所は日本とビルマと離れており、時代は21世紀と12世紀と1000年を超える年月の隔たりがある。 |

|

これまでの写真は、伝える写真にしろ、記録する写真にしろ、芸術写真においても、写し手の意識が強くいて、写真そのものに語らせることをあまりしてこなかった。写し手や編集者の意図を離れて、例えば複数の写真を結びつけるような作業をしてこなかったのではなかろうか。

この数年、フォトジャーナリストとして取材を続けながら試行錯誤している。

写真撮影を取材の中心に据えるなら、それまでのフィルムカメラだと、技術的なこと(撮影の際のシャッタースピード、撮影後のフィルムの現像や焼きつけなど)が主なところであった。

だが、「デジタルカメラ」の出現で、写真撮影に関して、技術的なハードルは極めて低くなってきた。誰でも簡単に写真を撮ることができ、編集・発表・伝達ができるようになった。そこで、改めて、写真を撮って取材をするということに向き合わざるを得なくなってきたのだ。

もしかしたら、これまで通りのやり方で良いのか。そのことを、実は今、直面しているのである。何か別の(新しい)やり方を見つけなければ…。もちろん、従来の取材や発表方法の中で残すべきものはある。だが、それだけではやっていけない。時代の要請があるとヒシヒシと感じている。

これまでと同じやり方を続けていくには、ある意味、楽であり簡単である(ま、必ずしもそうではないが)。ところが、今という時代、フォトジャーナリストを続けるためには、変化が必要なのである。

ところが、あたりを見回しても新しい道は見えないようだ。じゃあ、そんな別の道を作るか。ということで「写真民俗誌/写真民族誌という手がかり」なのである。

そう思いながら、今回の「写真民俗誌/写真民族誌の手がかり」の1回目(本誌Vol.157)に戻る。

ビルマ(ミャンマー)各地に建つ「時計塔」を見比べ、どうしてそれが「植民地主義」のシンボルとして捉えられたのか。どうしてそのようなことに「気づいた」のか。

やっと答が出た。

今回、中米エルサルバドルで撮影した写真を見直していて、ふとしたついでに、同じ中米に位置するグアテマラで写した写真を見ていた。すると、ひとつの写真に出くわしたのだ。

|

"509 ANOS DE RESISTENSIA" ・・・「509年間の抵抗」

2004年、グアテマラの首都グアテマラ・シティーで、高架橋の下にスペイン語で落書きされた文字だった。

グローバリゼーションの時代といわれる今、自分自身の時代感覚は、皮膚感覚として、まだまだ東西冷戦を感じている。また、本や映画を通じて、かろうじて、第2次世界大戦・第1次世界大戦・明治維新までさかのぼることができる。もっとも、江戸時代のこととなると、「話」としてだけの感覚になる。

だが、中米諸国では今でも、「植民地主義」が始まった500年以上も前からの抵抗運動が続いている。そのことを知って、実は改めてショックを受けたのだった。時代は数百年単位で考えないとダメなのか。その印象が頭の隅に、ずっと残っていた。

グアテマラで撮影した写真を見て、実は「植民地主義」は終わっていないと改めて思い出したのだ。その思いが頭の隅に残っており、ビルマの写真を見る時、そのことが思い出されたのだ。だから、郷愁を誘うだけの時計塔を見たときに、一見すると何も思わなかった写真が、それが時計塔の写真群になった時、ふと、気づいたのだ。もしかしたらこれは植民地主義の(負の)遺産なのではないかと。

東南アジアと中米諸国が、地域と時代を超えて、自分の中で繋がった瞬間であった。

その気づきは、もちろん、グアテマラで撮った写真を見たからであるが、それよりも、そもそも自分自身がグアテマラに実際に取材に行って、その現場の写真を撮っていなければそれだけ強烈な思いは残っていないのだ。

そう思うと、やっぱり、現場に行く大切さに戻ってくるのかとつくづく思う。

(終わり)